「まずは楽しく触ってほしい」女性開発チームが手がけた地図×Scratch「地図ぼうけんラボ」

Geoloniaが開発中の「地図ぼうけんラボ」は、Scratchを使ってデジタル地図の上でプログラミングができる教育向けサービスです。プロトタイプの制作をきっかけに社内で企画が立ち上がり、小学生〜高校生を主な対象として少人数のチームで開発を進めてきました。

サービス開発に関わったメンバーに、企画の背景や今後の展望について話を聞きました。

西川 真理子氏(PM)、樋口 沙月氏(エンジニア)

地図ぼうけんラボの「原点」

――「地図ぼうけんラボ」の開発はどのようなきっかけ・体制でスタートされたか教えてください。

西川 最初のきっかけは、2021年に代表の宮内がScratchで地図のカスタムブロックを思いつきで作ったことが始まりです(初期プロジェクトはGitHubで公開)。2022年から「地理総合」とプログラミングが高校での必修科目になったことをヒントに、デジタル地図を主力事業に掲げている弊社が、宮内が手がけたプロトタイプをさらに拡充したサービスを作れると面白いのではというところから具体化しました。

β版を出すまでは、外注先にも依頼し、他プロジェクトが落ち着いたタイミングで樋口さんにもに参加してもらいました。今はScratchを使ったプログラミング部分の開発は樋口さん、ユーザーが触れる管理画面は外注先に依頼する形で開発を進めています。

――推進メンバーに女性が多いことで、開発にどのような影響がありましたか?チームにおける強みや特徴について教えてください。

樋口 会社全体でも女性が多いこともあり、敢えて女性を多くしたというわけではないんですが、私自身、入社前にもサービスを作ったり教室をやった経験があったこともありアサインされました。

女性だから意識したという訳ではないのですが、結果的にデザインがかわいいと高評価をいただいています。

西川 元々、小学生から高校生をメインターゲットとしていて、その世代でもある息子に協力してもらい、ヒアリングをしています。そういう意味では、女性メンバーだからというよりは、子育て中であるからこそ、リアルなユーザーが身近にいるというのはひとつの強みになっているのかもしれません。

遊び心を形にする、開発の舞台裏

――プログラミングや地図に馴染みのないお子さんでも、楽しめるように工夫した点はありますか?

樋口 既にベースの機能がある状態でアサインされたので、追加であると嬉しい機能は何なのかや、最初作るときに考えてなかったであろう「初めて使う人がどこでつまづくか」という部分を意識しました。具体的には、既存のブロックと後付けで入れたブロックのニュアンスが違う部分があったり、文言の調整や洗い出しを進めています。

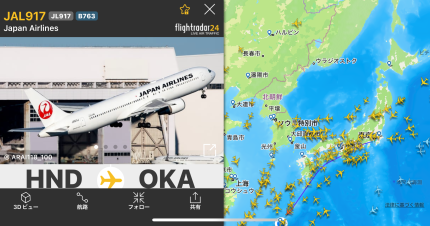

視覚的に面白い感じがいいと思っていて、地図に表示するレイヤーのアイコンをゲーム感のあるものにデザインしたり、レイヤーにもゲーム風のスタイルを作っています。

世の中に出回っている地図を使ったゲームを自分で作れるようになるといいなと思っています。

――チーム内のやり取りはどのように進めていましたか?

西川 Slackでの日常的なやり取りと定例会議のほか、弊社の広島拠点である尾道市で合宿も行いました。弊社は全社がリモートで働いていますが、対面で話すと前向きな会話ができてよかったと思います。

ユーザーとの「共創」を目指すプロダクトの成長

――開発初期と比べて、プロダクトの形はどう変わっていきましたか?

西川 コアなパーツが一つだけあった状態からスタートして、今はきちんとユーザー登録できたり、プロジェクトが作れるなど、β版として、サービスとしての形が整ってきました。

――実際に社内や周辺で試してもらった際の反応で印象に残っていることはありますか?

樋口 まだユーザーとの具体的な接点は持てていないのが現状ですが、開発中のプロダクトを社内で実際に触ってみる時間を何度か設けました。敢えて使い方を説明しないで使ってもらうと、地図以前にスクラッチの使い方でつまずくことが多いことがわかりました。

現時点では、まだ実際のユーザーとの接点がないので、喜んでもらえているかどうか反応が分かりづらいので、数値をログで取りながら、「これを入れたら反応がよかった」等、今後数値で指標として取りたいと思っています。

今後はどうすればもっと子ども達が遊んでくれるのか、彼らが思い描いていることをどれだけ実現できるのかを突き詰めていけられればと思っています。

地図を使った教育の可能性と描く未来

――開発初期と比べて、変わってきたことはありますか?また今後の動きとしてビジョンはありますか?

西川 当初はターゲットをしっかり絞り込もうという話もありましたが、今はサービスとしての質を高めることに注力しています。まずは、サービスの質を高めて、集中して遊んでくれる子どもが何十人もいる、というところを目指しています。

今後は、子ども達や保護者の方も含めて、対面で一緒にワークショップや体験会をやっていきたいと思っています。

チームとしては、特にカチッとしたビジョンを元に開始したというよりは、トップダウンではなく、一緒に話しながら、楽しく開発を続けていければいいなと思っています。

――Scratchと地図サービスを組み合わせる際、技術的に難しかった点はありますか?

樋口 受託案件ではなく、自社サービスでのプロダクト開発が初めてだったので、最初のユーザーにどう喜んでもらうか、指標として何を見たらどんな反応を得られているのかなどを考えながら進めるというのが新たな体験でした。

実際にGISのアプリを開発する中で使う技術を、プログラミングで使えるようにしたいと思っていましたが、そのまま落とし込むと使えないところがあることがわかりました。

レイヤーの属性情報をブロックでのプログラミングに落とし込むか、見せ方が決まっているので、制限がある中でどうやってデータを載せていくか思考錯誤しながら開発を進めているところです。

今後の展望

――これから追加したい機能や改善したいポイントはありますか?

西川 私自身がSaasサービスが初めてで、一般の方が対象となると今までのサービスとはまた別に、必要になることがたくさんあると気付きました。β版をリリースしてみて、質問が来て気づくことも多々あります。細かい問合せの対応や、機能改善も頻繁に行っていることをしっかりアナウンスしていくことも大切だと思っています。

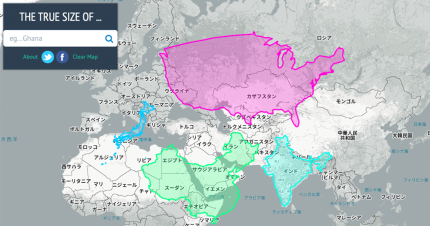

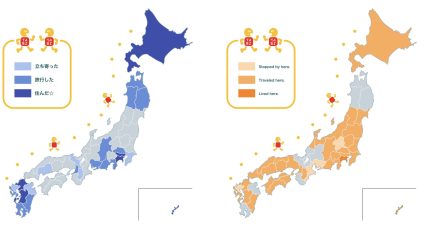

GISの学習ツールや、スクラッチを使ったプログラミング学習は既にたくさんありますが、その両方を組み合わせた学習ツールはまだ数が少なく、もっと広い可能性があると感じています。例えば、自分が住んでいる地域のハザードマップを見ながら避難シミュレーションを作るなど、様々な活用の可能性があると思っています。

樋口 今はまだ実装できていませんが、自分でいかにプログラミングをして新しいものを作るか、子ども達のやわらかい頭で考える活用案をそこに反映できるよう、うまく形にしていきたいと思っています。「遊び感覚で作っていたら、面白いサービスが作れちゃった」「課題解決に直結しちゃった」という成功体験がができるといいなと思っているので、思い描いているものを形にするためにも、大前提として使い方でつまづいて欲しくないと思っています。

ベース地図の部分には、国土数値情報や、ハザードマップのほか、今月にはOSM(オープンストリートマップ)も全国分レイヤーを追加する予定です。