【ジオ用語解説】基盤地図情報

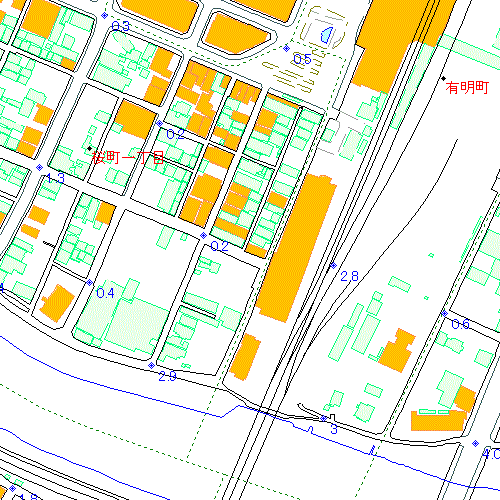

基盤地図情報とはデジタル地図における位置の基準となる情報で、2007年に成立した「地理空間情報活用推進基本法」によって規定されており、国土地理院が中心となって整備を進めています。基盤地図情報はインターネット上の「基盤地図情報ダウンロードサービス」より共通白地図データが無償で提供されており、提供データ形式はXML形式が採用されています。

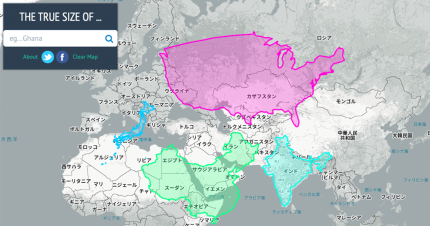

建物や道路、線路、河川、行政区域などさまざまな地理空間情報は、国や自治体、民間事業者など多様な関係者が利用目的に応じて整備していますが、位置の基準を設けずにそれぞれが独自に整備すると、複数の地図を重ね合わせた場合に位置がずれたり、正しくつなぎ合わせることができなかったりと不整合が生じてしまいます。そこで、地理空間情報を整備する上で用いる共通の位置の基準として「基盤地図情報」が規定されています。

基盤地図情報の満たすべき基準としては、国土地理院が行う「基本測量」、基本測量以外で国または公共団体が測量の経費を負担または補助して行う「公共測量」、水路業務法で規定される「水路測量」のいずれかの測量の成果であることが定められており、基盤地図情報の項目が含まれる測量成果としては、「2万5千分の1地形図」や「都市計画基図」「道路台帳図」「基準点成果表」「河川基盤地図」などが代表として挙げられます。

基盤地図情報の整備・更新は、基本的には既存の基盤地図情報の位置を基準として行われますが、既存の基盤地図情報よりも高精度で新しい地理空間情報が整備された場合には、その情報を基準として整備・更新されます。

基盤地図情報の整備項目としては以下の13項目があり、都市計画区域内では平面位置の誤差が2.5m以内、高さの誤差が1.0m以内(縮尺1/2500相当以上)、都市計画区域外では平面位置の誤差が25m、高さの誤差は5.0m以内(縮尺1/25000相当以上)の精度が必要です。

- 測量の基準点

- 海岸線

- 公共施設の境界線(道路区域界)

- 公共施設の境界線(河川区域界)

- 行政区画の境界線及び代表点

- 道路縁

- 河川堤防の表法肩の法線

- 軌道の中心線

- 標高点

- 水涯線

- 建築物の外周線

- 市町村の町若しくは字の境界線及び代表点

- 街区の境界線及び代表点

上記の13項目のうち「公共施設の境界線(道路区域界)」「公共施設の境界線(河川区域界)」「河川堤防の表法肩の法線」を除く10項目は「基本項目」とされており、ファイルを「基盤地図情報ダウンロードサービス」にてユーザー登録(無料)を行うことでダウンロードできます。

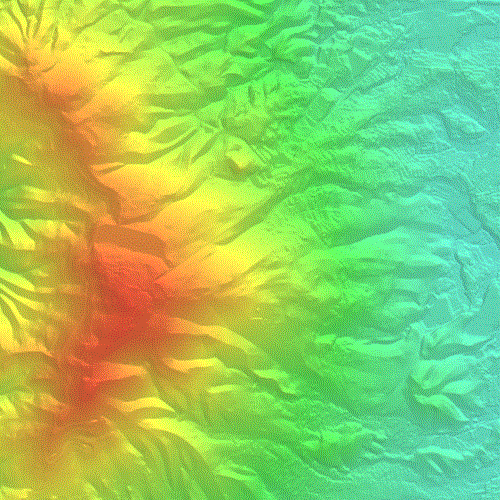

このほかに標高のメッシュデータとして「数値標高モデル」や「ジオイド・モデル」も提供されています。数値標高モデルは1mメッシュ、5mメッシュ、10mメッシュの3種類のデータがあり、それぞれ整備範囲が異なります。ジオイド・モデルは衛星測位を用いて標高を決定するための基盤として、任意の位置での基準面補正量を表す「基準面補正パラメータ」が提供されています。

なお、整備・更新状況および整備範囲については地理院地図で調べることが可能で、メニューの[トップ]→[その他]→[地図の更新情報や提供地域]を選択し、[基盤地図情報基本項目の更新情報]または[基盤地図情報数値標高モデルの更新情報]を選択することで確認できます。

基盤地図情報を表示するには、GISソフトウェアを使用するか、国土地理院が提供するツール「基盤地図情報ビューア」を使用する必要があります。基盤地図情報ビューアは基盤地図情報の基本項目および数値標高モデルを表示するためのソフトウェアで、Shape形式や拡張DM形式などへの変換も可能です。

国土地理院では、全国の地方公共団体や大学などによる基盤地図情報の利活用事例を公開しています。この事例集によると、基盤地図情報は統合型GIS(地理情報システム)や都市計画、防災・消防、道路、上下水道、河川、固定資産、農業、教育、環境、森林、砂防、刊行、医療・福祉など様々な分野で幅広く活用されており、基盤地図情報の整備と利活用について国・地方公共団体を対象に理解を深めてもらうことを目的とした情報発信も行っています。