月刊Graphia 2025年11月号(2025年10月分まとめ)

地図と位置情報を中心としたニュースサイト「GeoNews」の協力を受けて、2025年10月に掲載したニュースの中から厳選した5つの話題をピックアップして紹介します。

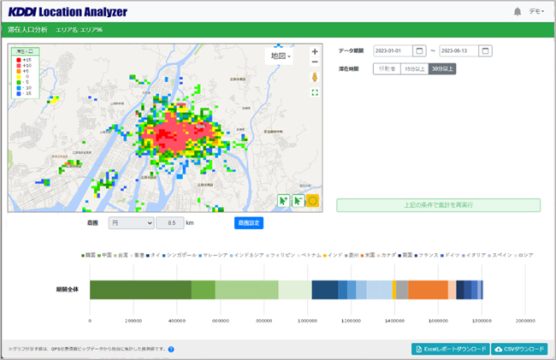

クロスロケーションズ、ChatGPTで人流データを分析する新機能「AIアシスタント」を提供開始

クロスロケーションズ株式会社は10月9日、人流データ分析プラットフォーム「Location AI Platform(LAP)」で可視化された人流データをChatGPTのADA(Advanced Data Analysis)機能で分析する新機能「AIアシスタント」を実装したと発表しました。

同機能では、ダッシュボード上の「プロンプトボックス」に質問を入力することにより、専門的な知識や操作スキルがなくても人流データを分析し、対話型で自然な回答を導き出すことが可能で、これにより目的に沿った洞察と具体的な分析結果を得られます。

同機能は同社が2025年3月にLAPおよび「人流アナリティクス」に実装した「AIサマリー」をさらに進化させた機能で、AIサマリーは可視化された人流データを自然言語で自動的に要約して表示するのに対して、AIアシスタントではユーザーが対話形式で分析を進めることが可能となりました。

同社はAIアシスタント機能の活用例として、出店候補地の調査分析や販売促進の効果測定、店舗・商品・サービスなどのコンセプト立案などを挙げています。たとえばコンセプト立案では、企業担当者がアイデアをプロンプトに入力するだけで、LAPのデータと連携したChatGPTとの対話を通じて客観的なデータ分析に基づいた“壁打ち”が可能となり、客観的なデータの裏付けを加えてアイデアをブラッシュアップすることができます。

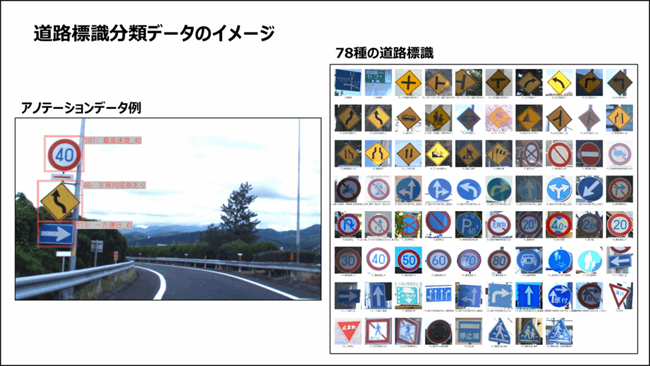

ジオテクノロジーズ、交通安全や都市計画に関するAI開発向けオープンデータを公開

ジオテクノロジーズ株式会社は10月9日、AIを活用した研究開発向けのオープンデータとして「道路標識分類データ」と「歩道の安全性評価データ」をG空間情報センターにて無償公開しました。

公開したのは、全国の走行調査画像から抽出した標識画像を78種類に細分化した「道路標識分類データ」と、歩道の危険度を5段階に評価した「歩道の安全性評価データ」の2種類で、交通安全や都市計画分野における研究機関や教育機関によるAI研究開発での活用を想定しています。

道路標識分類データは、ジオテクノロジーズが全国の走行調査により収集した走行画像から抽出した、一時停止などの道路標識画像とアノテーションデータで、同社の地図整備において画像から道路標識をAI認識するための教師データとして活用されています。日本の交通規則に沿って一時停止や右左折禁止など標識の指す意味ごとに78種に分類されており、自動運転や先進運転支援分野でのAIによる画像認識等の活用を見込んでいます。

歩道の安全性評価データは、歩道の独立性や車両接触の危険性について判断したもので、走行画像を解析して歩道の安全性を5段階で評価したデータであり、これにより危険個所を特定することが可能となります。今回は文京区全域をオープンデータとして公開しています。

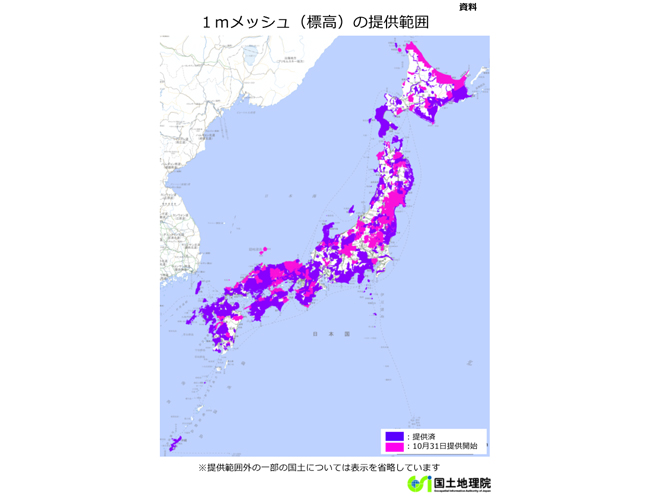

国土地理院、基盤地図標高の1mメッシュ標高データの提供範囲を拡大

国土地理院は10月31日、基盤地図情報(数値標高モデル)の1mメッシュ(標高)の提供範囲を拡大しました。

国土地理院は2023年11月30日に1mメッシュ(標高)の提供を開始し、提供範囲はこれまで全国の3次メッシュの割合で約46%となっていましたが、このたび提供範囲をさらに拡大し、3次メッシュの割合で約61%となりました。

新たに提供する範囲は、東京23区、北海道オホーツク海沿岸、宮城県、栃木県、京都府、岡山県、香川県などで、1mメッシュ(標高)を新たに提供する範囲については5mメッシュ(標高)も更新・提供します。

今後については、2025年度中に青森県、山形県、山梨県、長野県などの一部地域の提供範囲を拡大する予定です。

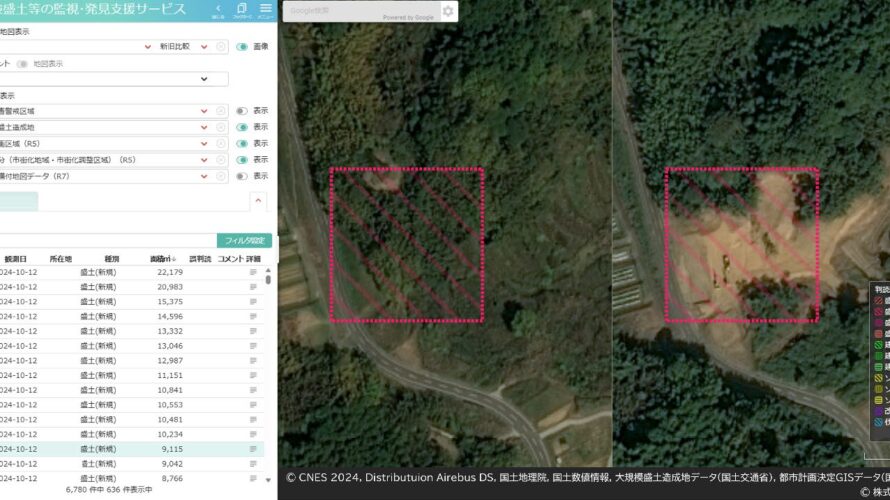

パスコ、衛星画像とAIを活用して地形変化を検出するサービス「MiteMiru 盛土」を提供開始

株式会社パスコは、衛星とAIを活用したモニタリングのサービス「MiteMiru (ミテミル)盛土」を10月9日に提供開始しました。

同サービスは、二時期の衛星画像からAI技術によって盛土等の地形変化を自動検出し、メールで通知する自治体向けサービスです。山間部など人目に付きにくい場所も含めて行政区域内を網羅的に監視することができます。

サービスを契約することで利用自治体向けに新規の衛星画像を撮影します。利用衛星は1.5m 解像度(SPOT)と0.5m解像度(Pléiades)から選択可能で、撮影頻度は年1回または年2回から選択できます。衛星画像や変化点、届け出情報を一元管理することも可能で、登録情報は関係部門間で共有できます。

土砂災害警戒区域や大規模造成地などの主題図と重ね合わせることも可能で、各種情報を加味しながら画面上で衛星画像による目視確認を行えます。また、盛土以外にも建物やソーラーパネル、土地開発、伐採などの変化も検出できます。

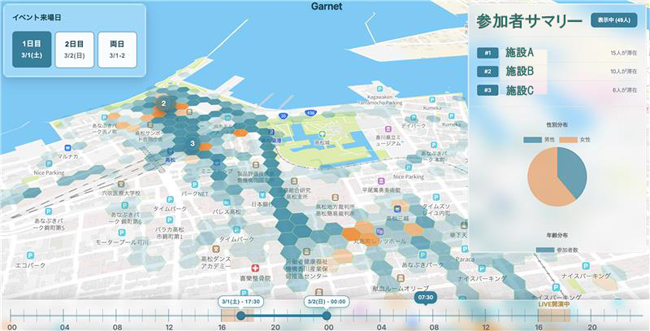

ジオテクノロジーズとGeolonia、屋外イベントの効果測定サービスを提供開始

ジオテクノロジーズ株式会社と株式会社Geoloniaは10月27日、全国で開催される屋外イベントの効果測定サービスを提供開始しました。

同サービスは、ジオテクノロジーズが保有する匿名化処理された人流データ「Geo-People」と、位置情報履歴に基づくアンケート調査サービス「Geo-Research」を活用することにより、屋外イベントにおいて観客の行動や満足度、地域経済への波及効果などを可視化するサービスです。これにより、自治体や企業はイベントの実施効果をデータで把握して施策立案や次回施策の改善、投資判断に活かすことができます。

屋外イベントは観客の移動や分散が自由であるため、来場者数や滞在傾向、地域への波及効果など実施効果を定量的に測定することが難しいという課題がありましたが、両社が新たに提供する効果測定サービスでは、人流データを活用することによりイベント開催前後における観客の行動傾向や滞在時間を分析することが可能で、参加者の行動利敵を時系列で把握できるためイベントによる周辺地域への波及効果も可視化できます。

さらに、Geo-Researchのアンケートにより参加者から満足度や再訪意向などの声を収集することもできます。また、これらのデータ統合・ダッシュボード化することにより、自治体や企業がイベントの効果や影響などを直感的・定量的に把握することが可能となります。