【ジオ用語解説】緯度・経度

緯度・経度とは、地球上での位置を数値で表して特定するための座標のひとつを意味します。緯度・経度はいずれも60進法(度・分・秒)または十進数で表現します。

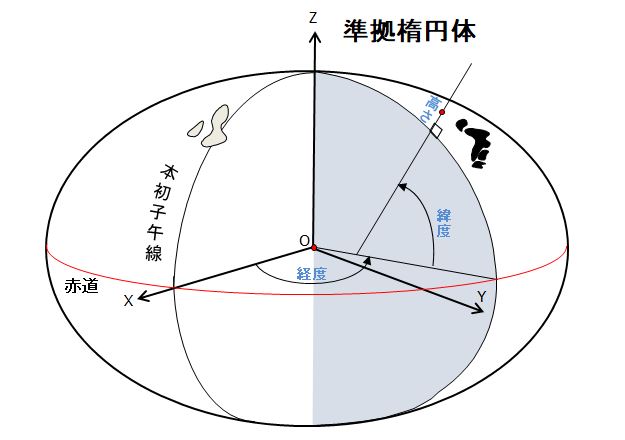

緯度は赤道をO°として北側(北半球)を北緯、南側(南半球)を南緯で示し、北極は北緯90°で南極は南緯90°となります。この角度は、その地点の天頂の方向と赤道面とで成す角度を意味します。赤道に平行な同じ緯度を示す東西の線を緯線と呼びます。

経度は、イギリスのロンドンを通る本初子午線を0°として東側を東経、西側を西経として示し、それぞれ180°の範囲で表します。この角度は、その点を通る子午線と本初子午線との角度を意味します。北極と南極を結ぶ子午線を経線と呼びます。

画像出典:https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/datum-main.html

緯度・経度の起源は、西暦150年頃にローマの学者であるプトレマイオスが、地図上で位置を特定するために経緯線を用いたことが起源と言われています。日本において初めて経緯線が入った日本地図(改正日本輿地路程全図)を作ったのは、江戸時代・水戸藩の長久保赤水と言われています。

緯度・経度を求める際の測量の基準を「測地系」といいます。日本では改正測量法が施行される以前、明治時代に採用されたベッセル楕円体を使用する「日本測地系」を基準として使用していましたが、2002年4月1日からは「世界測地系」に基づく新たな測地系に変更となりました。世界測地系は測量の基準として世界的に統一されたもので、VLBI(超長基線電波干渉法)や人工衛星などによって明らかとなった地球の正確な形状と大きさに基づいて構築されています。

国土地理院のウェブサイト(https://www.gsi.go.jp/LAW/G2000-g2000-h3.htm)によると、日本測地系の経緯度で表されている地点を世界測地系の経緯度で表わすと、東京付近では経度が約-12秒、緯度が約+12秒変化し、距離に換算すると北西方向へ約450mずれるとのことです。

日本において緯度・経度を決めるための基準となる「日本経緯度原点」は、測量法によって数値が定められています。1892年、東京天文台の子午環の中心が日本経緯度原点と定められ、その後1923年の関東大震災によって子午環が崩壊したため、現在の日本経緯度原点の位置(旧東京天文台跡:東京都港区麻布台2-18-1)に金属票が設置されました。

測量法改正により世界測地系が採用され、金属標の十字の交点が日本経緯度原点の地点となり、さらに2011年の東日本大震災により地殻変動が観測されたため、日本経緯度原点は2011年10月21日に以下の数値に改定されました。

経度 東経 139°44′28.8869”

緯度 北緯 35°39′29.1572”

原点方位角 32°20′46.209”

上記の「原点方位角」とは、つくば市にある「つくば超長基線電波干渉計観測点」の金属標の十字の交点に対する値を意味します。

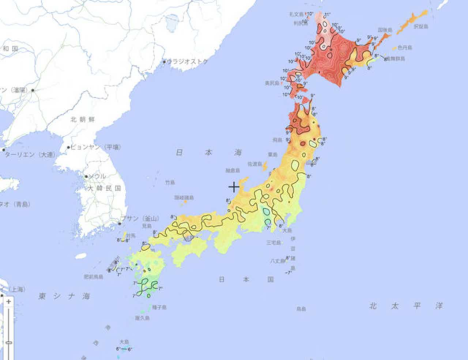

なお、国土地理院のウェブサイト(https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/center.htm)によると、日本の東西南北端点の緯度・経度は2019年6月1日の更新により以下の値となっています。

最東端 東京都・南鳥島 東経153°59′12″ 北緯24°16′59″

最西端 沖縄県・与那国島 東経122°55′57″ 北緯24°27′05″

最南端 東京都・沖ノ鳥島 東経136°04′11″ 北緯20°25′31″

最北端 北海道・択捉島 東経148°45′08″ 北緯45°33′26″