【ジオ用語解説】電子国土基本図

電子国土基本図とは、国土地理院が整備する、さまざまな地図の基礎となる地図データで、日本の国土の現況を統一した規格で表したものです。以前は紙媒体の2万5千分1地形図が基本図として利用されてきましたが、2009年度からデジタルデータを中心とした基本図体系に移行し、現在に至るまで整備が続けられています。

電子国土基本図は、国の位置の基準となる“国家座標”に整合し、社会の基盤となるベース・レジストリ(公的基礎情報データベース)に指定されており、地図の基礎として活用されているほか、地理空間情報の活用や災害対策などさまざまな分野で使われています。

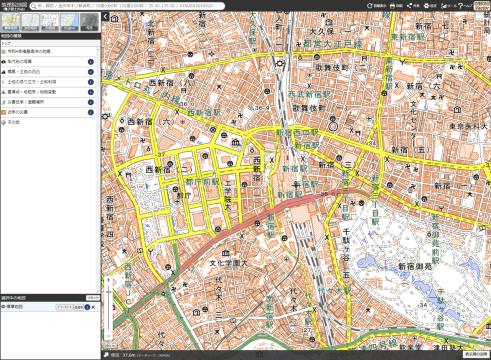

国土地理院が提供するウェブ地図サービス「地理院地図」や、ベクトルデータの「数値地図(国土基本情報)」、画像データとして提供されている「電子地形図25000」、紙媒体の「2万5千分1地形図」など、国土地理院の提供物や刊行物の多くは電子国土基本図のデータをもとに作成されています。

電子国土基本図の3つの種類

電子国土基本図には、以下の3種類の情報があります。

地図情報

道路や建物など電子地形図上の位置の基準である項目と、植生や崖、岩、構造物など土地の状況を表す項目を組み合わせた基本的なベクトル形式の地図データで、都市域では縮尺2500分の1相当、それ以外の地域では縮尺25000分の1相当以上の精度で整備されています。さらに、これらの情報をもとに小縮尺地図も整備されています。

オルソ画像

国土地理院が地図情報の作成・更新や災害発生時の被害状況の把握のために撮影した空中写真(航空写真)を位置のずれのない画像に変換した画像情報で、位置情報が付与されているため、ほかの地理空間情報と重ね合わせることができます。

地名情報

地域や場所の名称を表す地名情報として、大字・町・丁目、字などの居住地名およびその代表点や、河川・湖沼・山・岬・島などの自然地名およびその代表点、国・地方の機関や保健所・警察・消防・学校・病院など公共施設建物の名称およびその代表点、住居表示実施地区における基礎番号などが整備されています。名称に位置情報が付与されており、検索の鍵として利用できます。

上記のうち、電子国土基本図(地図情報)については現在、これまで2次元の地図データとして整備更新されてきたデータに高さの情報を付与した「3次元電子国土基本図」の整備が進められています。

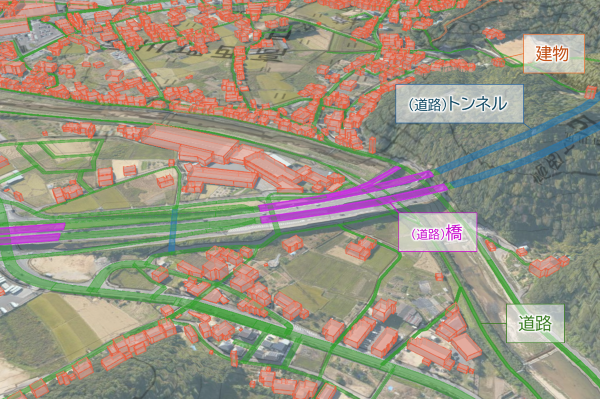

3次元電子国土基本図において高さ情報が付与されるのは、「建物」「道路」「鉄道」の3項目で、高さ情報は航空レーザー測量で取得された点群データや標高データ、空中写真、道路や施設の設計図などをもとに整備されます。

建物情報の3次元化については、電子国土基本図で整備された2次元の家屋形状データに、数値標高モデル(DEMから取得される土地の高さおよび建物の最高値、中央値(点群データを高さ順に並べた場合の中央値)の3つが付与され、都市のデジタルツインにおける地物の詳細度「LOD(Level of Detail)」ではLOD1相当となります。

道路と鉄道については、数値標高モデルをもとに、道路中心線や鉄道の軌道中心線に最も近い点の高さが付与されますが、橋梁や高架の部分は航空レーザー測量や写真測量から得られる高さが付与されます。

国土地理院は2025年3月26日に、3次元電子国土基本図の試作データとして、広島県尾道市付近の約100㎢の範囲をカバーするデータをウェブサイト(https://www.gsi.go.jp/kibanjoho/mapinfo3D.html)にて公開しました。建物と道路、鉄道のそれぞれについて、GML形式とSHP(シェープファイル)形式で提供しています。3次元電子国土基本図は今後、2028年度末にかけて整備が行われていく予定で、整備完了したデータは順次公開される予定です。

3次元電子国土基本図の表示例(画像出典:https://www.gsi.go.jp/kibanjoho/mapinfo3D.html)